成長市場での差別化を成功させる鍵は? ヘルスケア市場でのマーケティングの「壁」を乗り越えるヒント

ヘルスケア業界は、高齢者人口の増加と健康寿命の延伸への関心の高まりを背景に、急速な成長を続けています。経済産業省の予測(※1)では、国内市場は2021年の約25兆円から、2050年には約77兆円に達すると見込まれています。

しかし、この市場の成長は同時に競争の激化を意味します。機能性を前面に打ち出した健康志向商品やサービスが増加する中、メーカーや企業のマーケティング担当者は差別化戦略とプロモーションのあり方に頭を悩ませているのではないでしょうか。

本コラムでは、ヘルスケア市場におけるプロモーションの難しさを解説し、その解決策のヒントをご紹介します。

本内容は、健康志向商品を担当するマーケティング担当者、特に自社の商品価値を向上させたい企業のご担当者を対象としています。

※1 経済産業省 『令和4年度ヘルスケアサービス社会実装事業(国内外での健康経営の普及促進に係る調査)』

ヘルスケア市場のプロモーションが難しい3つの理由

1. 価格戦略が通用しない消費者心理

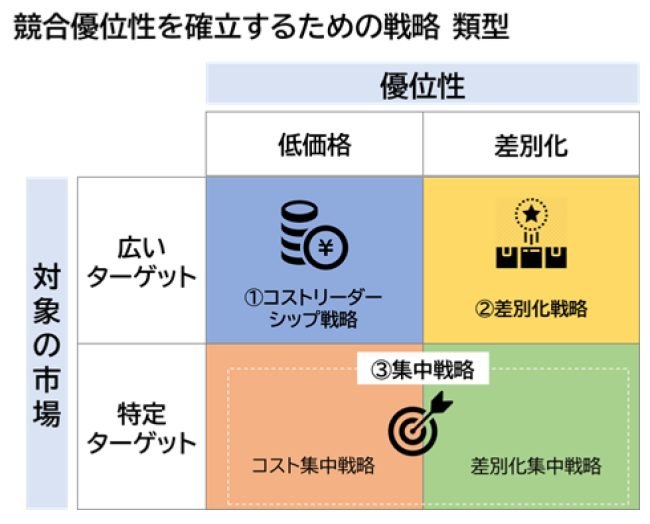

マイケル・ポーターが提唱する競争優位性を確率するための3つのマーケティング基本戦略の3つは下記の通りです。

①コストリーダーシップ戦略

②差別化戦略

③集中戦略

出典:中小企業庁「2020年版 中小企業白書(HTML版)」(※2)に基づき自社で作成

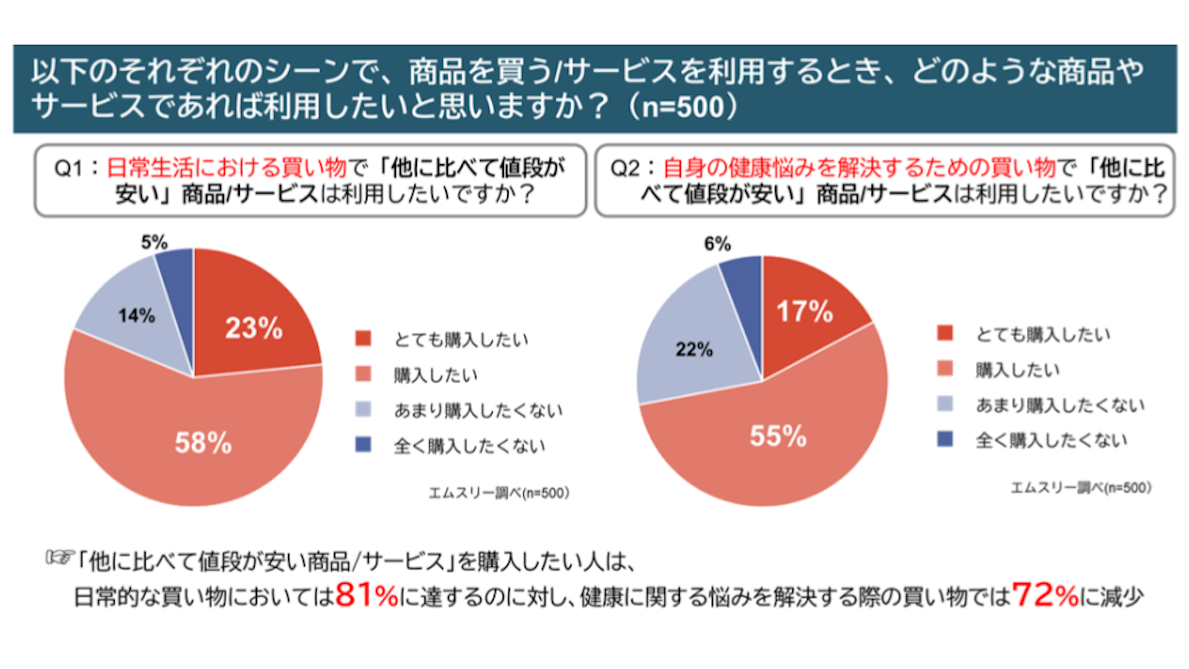

この3つは、マーケティング戦略の基本的な考え方として支持されていますが、AskDoctors総研が2025年に実施した調査によると、①コストリーダーシップ戦略は、健康志向の商品やサービスのプロモーションでは購入意欲を高めるのが難しいことが示唆されています。

「自身の健康に関する悩みを解決するための買い物」では、「他と比べて価格が安い商品/サービス」が消費者の購入意向に与える影響が減少することが明らかになりました。

消費者は、健康問題の解決を目的とする買い物では、価格よりも商品の信頼性や効能を重視するためです。

2. 健康意識と行動のギャップ

前述の調査によると、普段の生活で健康を意識している人は69%に達する一方で、実際に健康志向の商品の購入やサービスの利用をしたことがある人は36%に留まる結果となりました。

また、男女共同参画局の調査(※3)によると、最も気になる症状があるにもかかわらず十分に対処できていない人は過半数を超える56%に達しました。対処できていない理由として、「どのように対処したらよいかが分からない」「我慢すれば良いと思っている」という情報不足や行動へのハードルも高い評価を受けています。

この意識と行動のギャップを分析し、消費者のニーズを向上させるプロモーション手法が求められます。

※3 男女共同参画局『令和5年度 男女の健康意識に関する調査報告書』

3. 厳格な法規制の存在

ヘルスケア分野の広告には、薬機法や、消費者に誤解を招く表示を禁じる景品表示法といった規制があります。商品の持つ機能性や効能を誇大に表現することや医薬品と誤認させるような表現をすることは許されません。

一方で、そのルールは非常に複雑で「どこまで表現して良いのかわからない」と感じている担当者の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

競争優位性を確立する3つのプロモーションヒント

ヒント①:エビデンスに基づいた差別化

前述のAskDoctors総研による消費者調査では、「試験結果など根拠のあるデータが確認できている商品/サービス」は、高い購入意欲に繋がることが明らかになっています。効能や機能性を客観的なデータで示すことで、消費者は納得感を得やすくなります。

一方で健康志向の商品/サービスの広告表現については、薬機法や景表法をはじめとする各規制の理解とルールの遵守が必要です。詳しくは下記の関連レポートをご覧ください。

ヒント②:健康悩みでのターゲットセグメンテーション

ターゲットを「どのような健康悩みを抱えているか」という視点で細分化する集中戦略も有効です。

商品の特長が解決する特定の悩みを明確に打ち出すことで、消費者は自分事として捉えやすくなります。この方法は、ニーズを分析することで生まれます。

ヒント③:健康を意識するタイミングでの訴求

消費者が「健康診断の時期」「体調を崩したとき」「ウイルス性の病気が流行したとき」に健康を意識しやすいことがわかっています。

こうしたタイミングを捉え、適切なメディアなどを通じたプロモーションを行うことも効果的です。

信頼性を高めるツール「医師の推奨」

商品の機能性や効能を消費者に分かりやすく伝え、購入を後押しする上で、医療のプロフェッショナルである「医師」の意見は非常に高い信頼性を持っています。

AskDoctors総研の調査では、「100名のうち、85%の医師が勧めている」という表現が、消費者の購入意向を大きく高めることが判明しました。

医師の推奨をプロモーションに活用する 「AskDoctors評価サービス」

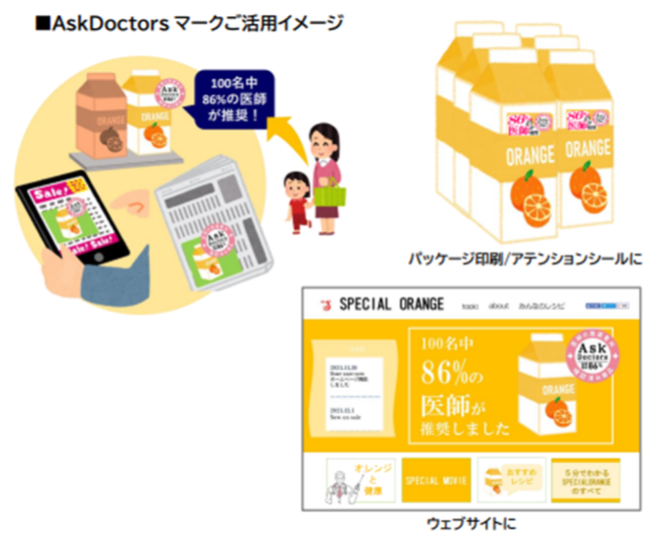

エムスリー株式会社が提供する「AskDoctors評価サービス」は、この医師の推奨をプロモーションに活かすためのサービスです。100名以上の医師が商品を評価し、一定の基準を満たした商品のみが「医師の確認済み商品」として認定されます。

認定された商品には「AskDoctorsマーク」が付与され、「○○名中××%の医師が推奨」といった簡潔かつ信頼性の高い広告表現が可能になります。この情報は、パッケージへの印刷やウェブサイトへの掲載、店頭でのアテンションシールなど、様々なプロモーションで活用できます。このサービスを自社のプロモーションに取り入れる企業が増えています。

医薬品ではない商品の機能性を消費者に正しく伝え、景品表示法や薬機法といった規制を遵守しながら信頼を獲得するためには、広告の表現に細心の注意を払う必要があります。

エビデンスの構築と、それを補強する専門家の推奨は、競争激しい市場の中で他社との差別化を図るための強力な戦略です。