ヘルスケア広告の『薬機法・景品表示法 表現チェック』違反を防ぎ、信頼を高めるには?

拡大を続けるヘルスケア市場では、“消費者の信頼”を勝ち取ることがビジネス成功の鍵といえます。 しかしながら、広告表現には「薬機法」や「景品表示法」といった厳しい規制があり、 企業の信用を失うリスクは年々高まっています。「ルールが複雑で、どこまで表現して良いのかわからない」と感じていませんか?

本コラムでは、メーカー担当の皆さまが押さえるべき両法律の基本と関係性を分かりやすく解説します。 規制を守りつつ商品の魅力を伝え、信頼を築くためのヒントをお届けします。

法令順守が生む「信頼」という最大の価値

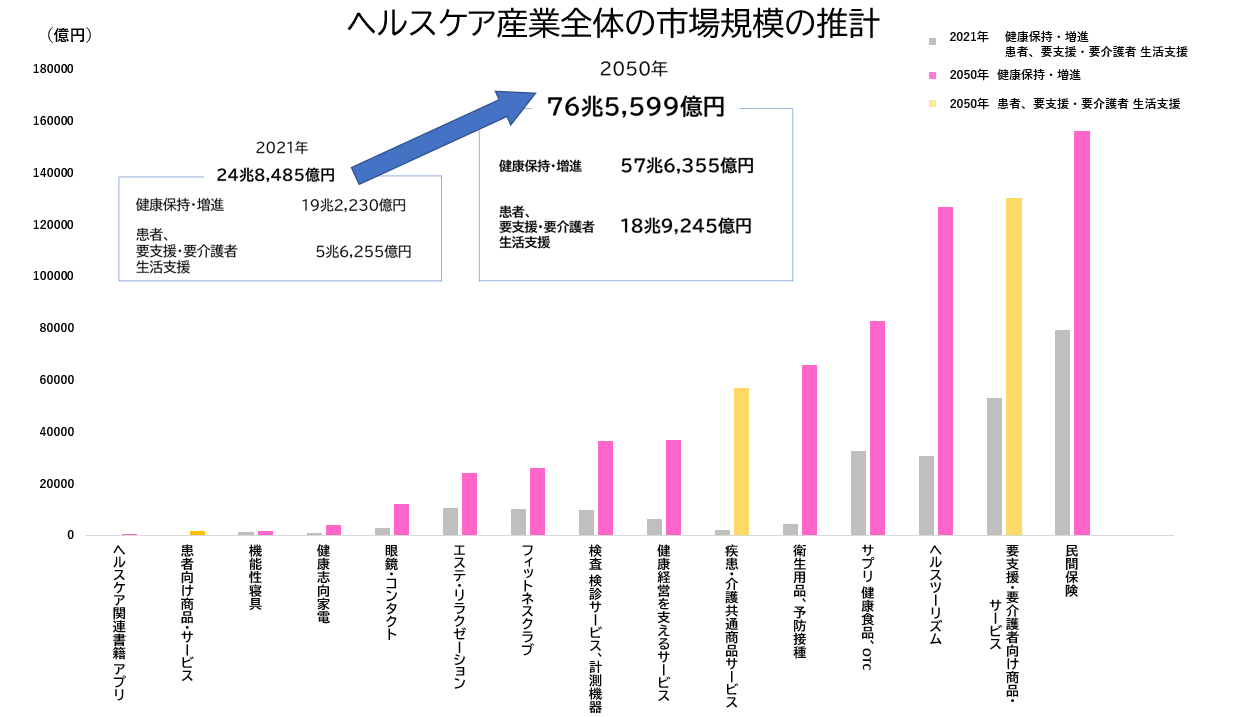

ヘルスケア市場の拡大

日本国内においては、総人口が減少する中で、65歳以上人口が3635万人(2024年9月15日時点)と前年より2万人増加しており、過去最多となっています。また、総人口に占める高齢者の割合は29.3%と、前年に比べて0.2ポイント上昇し、過去最高となりました。(※1)高齢者割合の増加に伴い、患者/要支援/要介護者の生活を支援する商品・サービスの市場は拡大しています。

※1 総務省統計局 『統計からみた我が国の高齢者-「敬老の日」にちなんで-』(2025年6月24日最終アクセス)

一方、高齢者以外に目をむけても、健康日本21(厚生労働省)の中でも健康寿命の延伸が方向として示されており(※2)、健康保持/増進も重要視されています。これらの社会背景から、国内のヘルスケア市場は今後も継続的な拡大が予測されています。

※2 厚生労働省健康・生活衛生局健康課 『健康日本21(第三次)の概要』(2025年6月24日最終アクセス)

経済産業省からは、国内のヘルスケア市場が2021年時点の25兆円規模から、2050年には約3倍の77兆円まで市場規模が拡大するとの予測も出されています。(※3)

※3 経済産業省「令和4年度ヘルスケアサービス社会実装事業(国内外での健康経営の普及促進に係る調査)」に基づき作成(2025年6月24日最終アクセス)

なぜ今関連法規の順守が重要なのか

ヘルスケア市場の拡大と共に、製品の有効性や安全性に対する消費者の目は、より一層厳しくなっています。 インターネットやSNSの普及により、不適切な広告や情報は瞬く間に拡散し、ひとつのきっかけで企業全体の信用失墜に繋がりかねないリスクが高まっています。

また、行政による監視も強化され、2021年からは薬機法違反に対する課徴金制度も導入されました。 違反した場合、売上の一部が徴収されるだけでなく、企業ブランドへのダメージは計り知れません。

関連法規を遵守することは、単に罰則を回避するためだけでなく、消費者の信頼を得て、企業価値を高め、 長期的な成長を続けるための必須条件と言えます。 消費者の健康を守るというヘルスケア商材の使命を果たす上でも、関連法規の遵守は最優先事項です。

そこで本コラムでは、健康機能訴求商品が増加する中で、押さえておくべき広告表現のルールを改めて整理しました。より詳しい薬機法の表現チェックポイントについては、下記のレポートで解説しています。

薬機法の基本と「薬事法」との違い

薬機法とは?

まず一つ目が「薬機法」です。

薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。製品の開発から製造、表示、販売、広告、市販後の安全対策に至るまで、幅広い範囲を規制しています。

- 対象:日本国内で流通する医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)

- 目的:上記製品の「品質」「有効性」「安全性」を確保すること

市場に不良な製品が出回ることを防ぎ、これらの製品を国民が安心して使用できる環境を整え、保健衛生の向上を図ることを目指しています。 (※4)

※4 e-GOV法令検索 実際の条文より引用(2025年6月24日最終アクセス)

食品や日用雑貨類の場合、対象のカテゴリには該当しません。しかしながら、例えば健康食品や美容家電製品など、消費者にとって医薬品等と誤認を与える表現をした場合、処罰の対象となる可能性があるため、薬機法に抵触する表現にならないよう十分に注意が必要です。

薬機法と「薬事法」との違い

「薬機法」は、2014年11月25日に「薬事法」から名称が変更され施行されました。そのため、「薬機法」と「薬事法」は基本的に同じ法律を指しています。

この名称変更の背景には、規制対象の拡大と内容の明確化があります。 特に大きな変更点として、iPS細胞などを用いた「再生医療等製品」が新たに法律の対象として明確に位置づけられたことが挙げられます。

また、医療機器の特性を踏まえた規制体系の見直し(リスク分類に応じた規制の導入など)や、安全対策の強化(添付文書の届出義務化など)も行われました。

つまり、単なる名称変更に留まらず、医療技術の進歩や国際的な整合性を踏まえた実質的な改正が伴っています。

景品表示法の基本と「薬機法」との関連性

景品表示法とは?

次に「景品表示法」です。

景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。商品やサービスの広告・宣伝における表示や、キャンペーンなどで提供される景品類についてルールを定めることで、消費者を保護する法律です。

- 対象:事業者(メーカー、販売店、サービス提供業者など)が、自己の供給する商品・サービスの取引について行う表示及び景品類の提供

- 目的:商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐこと

消費者が不当な表示によって実際のものより良く見せかける表示(不当表示)に惑わされたり、過大な景品類に釣られて質の良くないものを買ってしまったりすることを防ぎ(景品規制)、より良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ることを目指しています。(※5)

※5 e-GOV法令検索 実際の条文より引用(2025年6月24日最終アクセス)

「薬機法」と「景品表示法」の関連性

薬機法と景品表示法は、どちらも消費者を保護し、公正な取引を確保するための法律ですが、それぞれ規制の対象や焦点が異なります。

薬機法が医薬品等について「医薬品的な効果効能」の表現を規制するのに対し、景品表示法はあらゆる商品・サービスを対象に「表示内容の真実性や客観的な根拠」を問います。

特に健康食品や化粧品の広告では、両法が密接に関わります。例えば「このサプリメントでアレルギー症状が治る」といった表現は薬機法に抵触します。一方、「売上No.1」という表示に客観的な調査の裏付けがない場合は、たとえ薬機法に触れなくても景品表示法違反となります。

このように両法は互いに補完し合う関係にあり、広告表現は双方の観点から注意深く確認することが不可欠です。

ヘルスケア商材における“信頼性”とは

ヘルスケア商材は、人の健康や身体に直接関わるため、消費者は何よりも「信頼性」を重視して製品を選ぶ傾向にあります。

この信頼は、製品自体の品質や安全性はもちろんのこと、企業が発信する情報が正確かつ誠実であるかによって大きく左右されます。 薬機法をはじめとする関連法規を遵守する姿勢は、まさにその信頼の土台となります。

一方で、メーカーの皆さまは、関連法規を順守する中で、製品の魅力的な機能や効果を消費者に分かりやすく伝えることの難しさに、日々直面されているのではないでしょうか。

信頼を獲得する具体的なマーケティング手法

AskDoctors総研は、国内最大級の医師ネットワーク(国内の医師9割以上)を活かし、日々食品や日用消費財などメーカーの皆さまを中心としたマーケティング支援をしています。

「医師推奨」マークの活用や「商品開発」の支援をはじめ、エビデンスに基づいた訴求、そして何よりも法令遵守の徹底により、 顧客との長期的な信頼関係を築くことで、ヘルスケアビジネスを成功に導くといえるでしょう。

「薬機法」と「景品表示法」のNG例と正しい広告表現、消費者の信頼性を獲得するためのマーケティング手法とは?具体的なノウハウをレポートに凝縮しました。

ご希望の方は、ダウンロードしてぜひお役立てください。

ダウンロード資料の内容を一部公開いたします(※一部を伏せて表示しています)