消費者心理を掴む!食品・日用消費財の臨床試験とエビデンス戦略

.png)

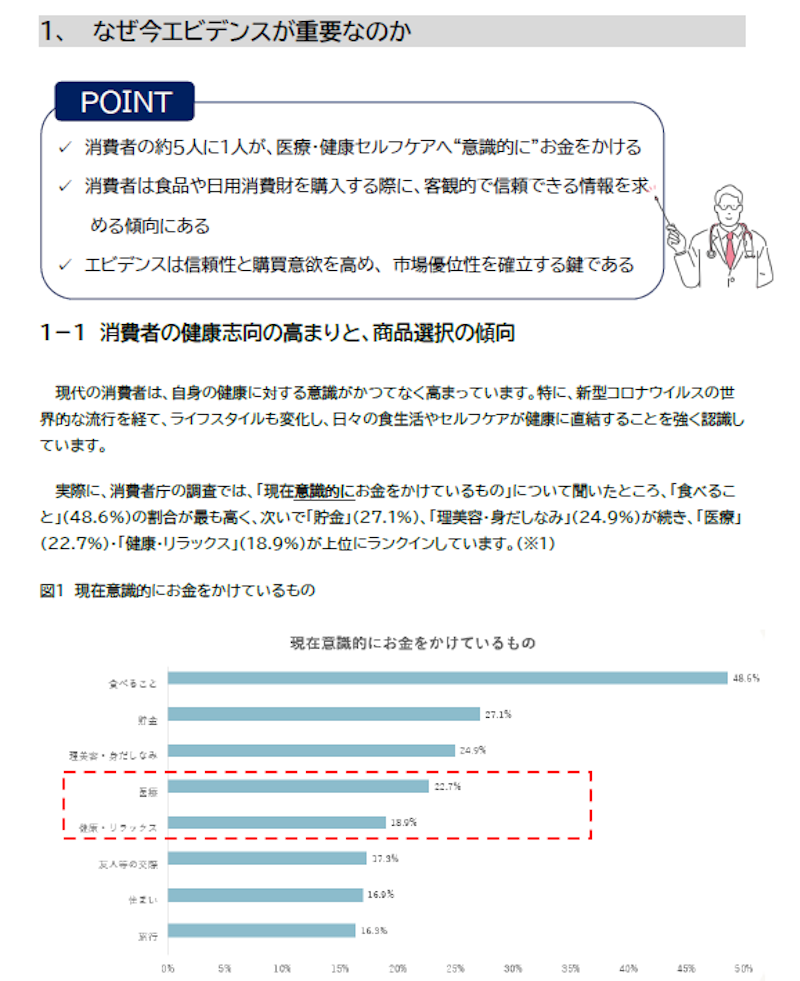

近年、消費者の健康意識の高まりと共に、商品選択の基準が変化しています。特にヘルスケア関連の商品やサービスにおいては、「エビデンス」つまり、科学的根拠の有無が購買行動を左右する重要な要素となっています。

本コラムでは、現代の消費者が商品購入の際に何を求めているのか、そして企業がその需要にどう対応するべきか、エビデンスの具体例を交えながら解説します。

消費者はエビデンスを求めている!?

「エビデンス」とは、一般的に「証拠」「根拠」「裏付け」などを意味します。マーケティングにおける「エビデンス」とは、“データに基づいた検証可能な裏付けを示すもの”で、消費者にとって意思決定の根拠となる重要な要素を指します。

ヘルスケア市場の拡大

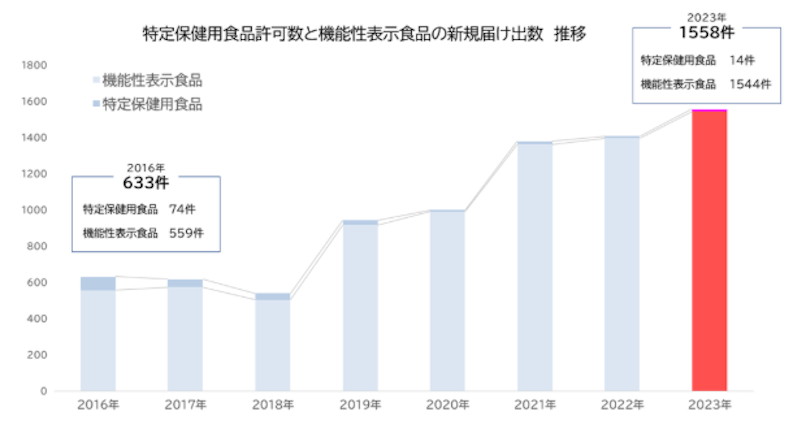

“エビデンスを重視する傾向”は、具体的なデータに表れています。たとえば、食品において機能を表示できる「保健機能食品」のうち、届出が必要となる機能性表示食品の届け出数および特定保健用食品の許可件数は、2016年の633件から、2023年には1,558件と大幅に増加しています。(※1)。

このデータから、企業がエビデンスに基づき、健康機能を前面に打ち出した商品開発や販売活動を進めていることがわかります。

※1 消費者庁「特定保健用食品許可(承認)品目一覧」、「機能性表示食品の届出情報検索」に基づきAskDoctors総研が独自集計

一方で、消費者庁は不適切な表示に対する監視を強化しており、科学的根拠の乏しい商品は淘汰されるリスクが高まっています。つまり、エビデンスを提示することは、単なる信頼性の担保に留まらず、競争優位性を確立し、直接的な販売促進につながる「売れる」要素となるのです。

これからのヘルスケア市場では、質の高いエビデンスの構築と、それを分かりやすく伝えるコミュニケーション戦略が成功の鍵を握ると言えるでしょう。

価格より「信頼」重視へ

2024年に実施した、消費者にヘルスケア商品を購入する際の決め手を質問した調査では、「信頼できる企業が製造・販売している」「試験結果など根拠のあるデータが確認できている」「85%の医師が勧めている」といった商品が、「他と比べて値段が安い」「テレビや雑誌などで良く広告を見る」商品に比べて購入意向が高いという結果となりました。

※調査の詳細な結果は、こちらのレポート(無料)からご確認いただけます。

この調査から、消費者が企業名や試験結果など根拠あるデータ、健康のプロである医師の意見などを参考に、信頼できる商品を購入している様子が見えてきます。

かつては医薬品や特定保健用食品(トクホ)などに限定されがちであったエビデンスへの要求は、今や一般の食品や日用消費財にまで及んでいるのです。

食品・日用消費財も“エビデンス”でブランド化

消費者がエビデンスを重視するようになった今、その期待に応える強力な手段が「臨床試験(ヒト試験)」です。

食品や日用消費財における「臨床試験(ヒト試験)」は、文部科学省・厚生労働省・経済産業省「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」より、「食品や消費財の有効性や安全性を評価するためにヒトを対象として行われる研究(試験)」と解釈されています。(※2)

※2 文部科学省・厚生労働省・経済産業省「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス」

以下に、食品や日用消費財の分野で考えられる臨床試験(ヒト試験)の具体例をご紹介します。

臨床試験(ヒト試験)の具体例

- 整腸作用食品の有効性評価

乳酸菌などを含む食品で、便通や腸内環境の改善効果を検証し、便秘傾向の方などの排便状況や腸内細菌の変化を評価する。

- ストレス緩和・睡眠サポート食品の有効性評価

GABAなど特定成分配合の食品で、ストレス軽減や睡眠の質向上を検証し、ストレスを感じる方などの心理状態や睡眠日誌、活動量計で評価する。

- 美肌効果(保湿・弾力)化粧品・食品の有効性評価

コラーゲンなど美容成分配合の製品で、肌のうるおい・ハリ改善効果を検証し、 肌の乾燥やハリ不足が気になる方の水分量や弾力などを機器で測定する。

- 認知機能サポート食品の有効性評価

イチョウ葉エキスなど特定成分配合の食品で、記憶力や注意力などの改善効果を検証し、 物忘れが気になる中高年の方などを対象に、各種認知機能テストで評価する。

このように整腸作用から認知機能サポートまで、商品の価値を科学的に裏付けるための様々な臨床試験(ヒト試験)の可能性が広がっています。

一方で、食品や日用消費財の分野では、薬機法や景品表示法といった関連法規が広告表現に厳格なルールを定めています。メーカーの皆さまは、商品の魅力的な機能や効果を消費者に分かりやすく伝えることの難しさに、日々直面されているのではないでしょうか。

よくある質問

AskDoctors総研は、国内最大級の医師ネットワーク(国内の医師9割以上)を活かし、「医師推奨」マークやエビデンス取得、臨床試験の実施・伴走支援まで一貫してサポートしています。

ここでは弊社によく寄せられる質問とその回答を一部まとめました。

- Q:どのような製品で検討できますか?

- A:食品、日用品、化粧品など多岐にわたります。特定の機能性を証明したい製品、安全性の確認が特に求められる製品、他社との差別化を図りたい製品などが挙げられます。

- Q:どのくらいの期間がかかりますか?

- A:試験内容によりますが、試験準備から公表までを含めると、(計画立案、倫理審査、被験者募集、試験実施、データ解析、報告書作成まで)短くて半年、通常は1年以上かかることが多いです。

- Q:どのくらいの費用がかかりますか?

- A:試験デザイン、被験者数、期間、評価項目などによって数百万円から数千万円以上と幅広いです。試験計画の立案の段階より、概算のご提示も可能です。

このほか、エビデンス活用のメリットや取り組み事例、臨床試験(ヒト試験)の流れについては、“エビデンスを活用した戦略”として、具体的なノウハウをレポートに凝縮しました。ご希望の方は、ダウンロードしてぜひお役立てください。

---

ダウンロード資料の内容を一部公開いたします

---