医師推奨とは?【基礎知識】-関連法規制から効果、取得方法まで-

商品やサービスに対して医師からの推奨を得ることは、消費者の信頼を高め、競合との差別化や付加価値の向上に役立ちます。しかし、広告に利用する際には、薬機法や景表法に基づく注意が必要です。本コラムでは、医師推奨の効果や注意点、さらに推薦を取得するための流れについて詳しく解説します。

「医師推奨」の商品・サービスとは

本コラムにおいて、「医師が推奨する商品・サービス」とは、医師が特定の商品やサービスを客観的に評価し、その価値を認めた商品・サービスのことを指します。この評価は、健康のプロである医師が製品やサービスの科学的な根拠を基に行うため、消費者にとって信頼できる情報源となります。機能性を訴求する商品が多く販売されている中、医師推奨をマーケティングに活用することで、商品の差別化やブランドの価値向上に寄与します。

.png?w=800&h=393)

医師の推奨によって得られる効果とは?

信頼性の向上

健康に関わる商品において、消費者にとって専門家の意見は安心できる判断材料となります。多くの選択肢の中から最適な製品を選ぶ際、消費者は医師の推奨を重視し、その意見が購買決定に大きな影響を与えます。

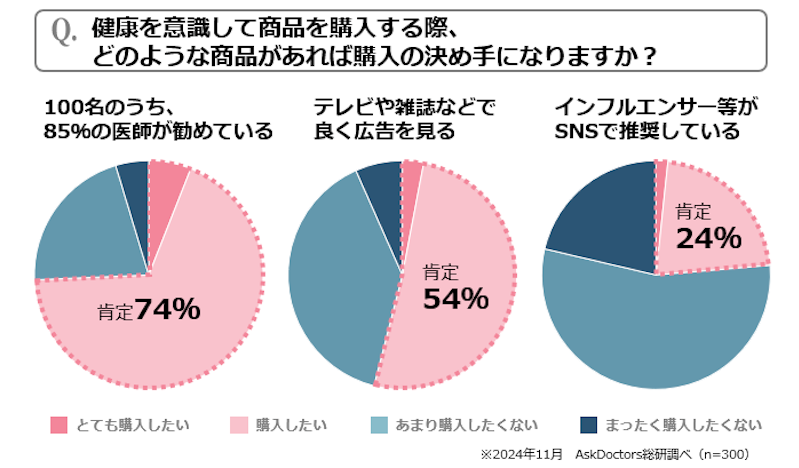

AskDoctors総研では「健康を意識して商品を購入する際、どのような商品があれば購入の決め手になりますか?」という調査を実施し、「85%の医師が勧めている」という条件がテレビや雑誌の広告、インフルエンサー等の推奨を上回る結果を得ました。これにより、医師による推奨は消費者に高い信頼性をもたらすことが示されています。

競合との差別化

競争が激しいヘルスケア市場においては、専門家である医師の推奨が類似商品との差別化を図るための有力な手段となります。

優れた機能を持つ商品を作っても、消費者が購入前に効果を体感できない健康商材においては、類似の機能を謳う他の商品に埋もれてしまいます。販売者と購入者の間には情報の非対称性が存在するため、消費者にとっては“機能性のある商品”と、“もっともらしい効果をうたっている機能性のない商品”を区別することが難しいのが現状です。

消費者に正しい商品情報を伝えるためにも、医師の推奨は有効です。医師の評価を得ることでその商品の信頼性が高まり、消費者が安心して選べる環境を提供できます。

付加価値の向上

さらに医師の推奨は、商品に対する消費者の価値評価を高めます。これにより、適正価格が担保され、価格競争に巻き込まれることなく、機能や品質に見合った適切な価格での販売が可能になります。

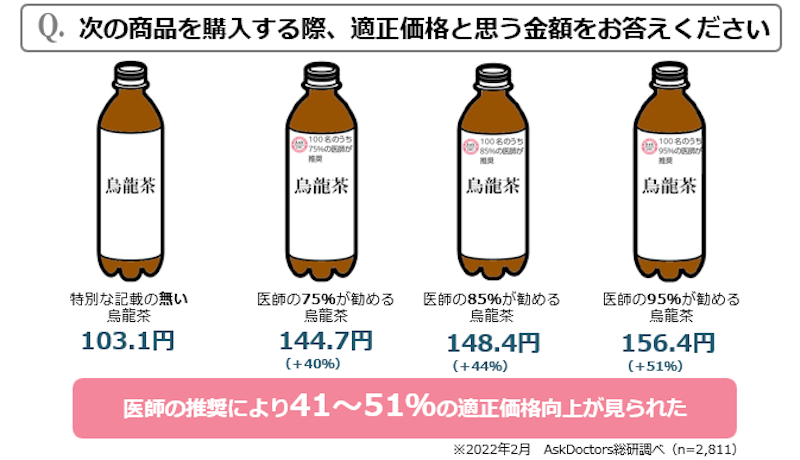

AskDoctors総研が行った調査では、医師の推奨がある烏龍茶は、特別な記載のない烏龍茶に比べ、41~51%の適正価格の向上が見られました。消費者は、信頼感のある商品に対してならば、より高いお金を払ってもよいと考えていることが分かります。

医師からの信頼性のある情報が、消費者に安心感を提供し、結果として製品の付加価値を向上させるのです。

医師推奨を広告に使う際の注意点 -薬機法・景表法などの法規制-

前述のように医師の推奨は消費者に大きな影響を与えます。しかし影響力が大きいからこそ、“医師のお墨付き”を広告で展開する際には消費者に誤解を与えないよう配慮することが極めて重要です。

医薬品医療機器等法(以下、「薬機法」)や不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景表法」)など、関連する法規制の概要と医師推奨に関する取り扱いを解説します。

薬機法・景表法の遵守

日本における医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品(以下、「医薬品等」)の広告には、薬機法が適用されます。薬機法では、医薬関係者によって医薬品等の効能効果を推薦することは禁じられています(参考:厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」)。

医薬品ではない商品も薬機法の対象となり、医師の推奨が制限される可能性があります。不安がある場合は、信頼できる機関に確認するようにしましょう。食品や日用雑貨品は、原則として医薬品等に該当せず、薬機法の規制が適用されません。しかし、顧客の視点で医薬品であるかのように見える売り方をすると、食品や日用雑貨品でも医薬品に該当すると判断される可能性があるので注意が必要です。

景表法は、商品やサービスの不当表示を防ぎ、消費者が正しい情報に基づいて選択できるようにすることを目的としています。医師の推奨を用いた広告が、特定の効果を保証するかのような誤解を招かないよう、広告内容の明確化が求められます。例えば、実際には医師評価を行っていないにも関わらず「医師が推奨する商品」として宣伝したり、医師全員からの評価を取得していないにも関わらず医師全員が推奨するような広告表現を使用したりすることは誇大広告に該当します。また、医師の推奨があった場合でも、その効果を過度に強調したり、消費者に誤った期待を抱かせたりする表現は避けるべきです。広告は、正確かつ客観的な情報に基づいている必要があります。

薬機法・景表法について、より詳しく知りたい方は以下のレポートも併せてご確認ください。NG表現の例や改善案を多数掲載しています。

<食品・飲料品業界向け>

https://askdoctorslab.jp/information/reports/4060/

<日用品・雑貨業界向け>

https://askdoctorslab.jp/information/reports/4061/

直近の動向:合理的な根拠提示の必要性

消費者庁は2024年9月に「No.1表示に関する実態調査報告書」を発表しました。報告書の中で「G商品は医師の90%が推奨すると回答」と訴える広告が消費者の意識に影響を与えることを示したうえで、以下の場合には景品表示法上問題となる恐れがあると公表しました。

① 調査回答者が医師かどうかを自己申告により確認するだけで、医師であることを客観的に担保できていない場合

② 調査対象者である医師の専門分野(専門の診療科など)が、対象商品等を評価するに当たって必要な専門的知見と対応していない場合

③ 調査対象者である医師が、回答に際し、調査会社等から、対象商品等の品質・内容について合理的な根拠がない情報の提供を受けている場合(例えば、「△△試験の結果、この商品には○○の効果がある」、「この商品は安全性について○○の認定を受けている」等の情報が提供されているが、当該情報が事実と異なっていたり、効果等が客観的に実証されているとはいえない場合)

つまり「医師の〇%が推奨する」といった広告を出す際は、以下の要件を満たしていることが求められます。

① 医師が回答していると客観的に証明できる(”自称”医者による回答は除外する必要があります)

② 対象商品の専門分野に適した医師に調査している(例えば、眼科医が歯ブラシを評価しても専門分野に適しているとは一般に言えません)

③ 根拠のある情報をもとに医師が回答している(商品情報や試験結果が虚偽であれば、判断結果は適切とは見なされません)

客観的に医師であると証明でき(①)、商品に関する専門的な知見を持つ(②)人物が、商品に関する事実情報(③)をもとに推奨すると回答した商品こそが、適切な「医師推奨の商品」であると言えます。

医師推奨を広告に使用する場合、特に①と②を多数の医師に直接確認することは難しいため、信頼できる医師推奨サービスの活用がおすすめです。

業界ルール等への考慮

薬機法が適用される医薬品等のほか、業界によっては医師のお墨付きマークをプロモーションに活用することは推奨されていないこともあります。まずは、ご自身の所属する業界団体のルールを予めご確認ください。

なお、医師推奨マークを直接的に利用できない場合でも、弊社の場合では院内サンプリング施策など豊富な種類のご提案が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

広告掲載時の注意点まとめ

以下の場合には、特に注意が必要です。

- 薬機法の対象となる商品

- 医療品・医薬部外品

- 化粧品

- 医療機器・再生医療等製品

- 独自のルールを定めている業界

また上記の商品・業界以外であっても、「医師の〇%が推奨する」など専門家の高評価を広告に使用する場合には景表法の違反になることを防ぐよう、合理的な根拠を提示する必要があります。

医師の推奨を広告に活用する際には、以上のポイントをしっかりと理解し、適切な手続きを踏むことが成功への鍵です。ご自身で判断するのが難しい場合は、専門的な知識や取扱事例を豊富に有するサービスを利用し、具体的な表現等についても相談するのが良いでしょう。

医師に自社商品を推薦してもらうための具体的な流れ

これまで医師の推奨により商品の機能を消費者に理解してもらいやすくなることをお伝えしました。最後に、医師推奨を取得するための一般的な流れをご紹介します。

具体的な流れはサービスにより異なりますので、詳しくは担当者にお尋ねください。

- エビデンスを集める

- 評価する医師を募集する(医師推奨サービス提供会社)

- 医師に商品の推奨意向を尋ねる(医師推奨サービス提供会社)

- 推奨意向を商品のプロモーションに活用する(自社)

その商品がなぜ健康に良いのか、医師に根拠を示す必要があります。臨床実験の結果や、商品に使用している成分の機能性が認められた論文などを用意し、医師に提示する資料を作成します。

※AskDoctors総研では、エビデンス構築からご支援することも可能です。

医師のリクルーティングにおいては「直近の動向:合理的な根拠提示の必要性」の項で示した要件を満たす必要があります。専門分野に適した医師を必要な人数集められるサービスを利用しましょう。

1で作成した資料を、2でリクルートした医師に配布し、商品の推奨意向を聞きます。可能であればサンプルも提供して、医師に実際の使用感を確認するとよりリアルな意見を得られます。

医師の推奨を広告に使用する際には「医師推奨を広告に使う際の注意点 -薬機法や景表法など、法規制も改めて確認-」の章に示したように様々な制約があります。専門のサービスやプロに確認してもらいながら進めるのが安全です。

まとめ

医師からの推奨を得ることは、商品やサービスの信頼性を高め、消費者に安心感を提供します。また、競合との差別化や付加価値の向上にも寄与し、マーケティング戦略において重要な要素となります。ただし、広告表現においては薬機法や景表法を遵守し、消費者に誤解を与えないよう配慮する必要があります。

AskDoctors評価サービスでは、医師のリクルーティングから調査、広告表現のご相談まで、一貫してサポートします。詳しくはお問い合わせください。

医師の評価を適切に活用し、消費者の信頼を獲得しましょう。